鲁网10月14日讯(首席记者李秀娟摄影记者张超孟昊天)泰安,以其深厚的历史底蕴和璀璨的文化,孕育了无数珍贵的非物质文化遗产。而今,这些非物质文化遗产在传承人与创新者的手中,成为连接古今的文化纽带。

10月14日,海岱文化谱新篇—“返故乡·看发展”网络名人山东行活动走进东平县大运河非物质文化遗产传习中心、九品贡煎饼以及泰山桃木王,感受泰安非遗如何以鲜活的姿态,诉说着传统与现代的共生故事。

深耕运河文脉打造非遗展示阵地

东平县地处大运河的重要节点,奔腾不息的河水,不仅促进了南北商贸往来,还促进了黄河文化、泰山文化、大汶口文化的融合,滋养了众多的非物质文化遗产。东平县依托大运河非遗传习中心,深耕大运河文脉,让古老的非遗在新时代焕发勃勃生机。

东平县大运河非物质文化遗产传习中心于2023年10月正式开放。该中心整合国家级、省级、市级及县级非遗项目共计150余项,以270度3D沉浸式体验、体感互动、半景画场景还原等技术手段展现运河文化、黄河文化与非遗传承的融合成果。

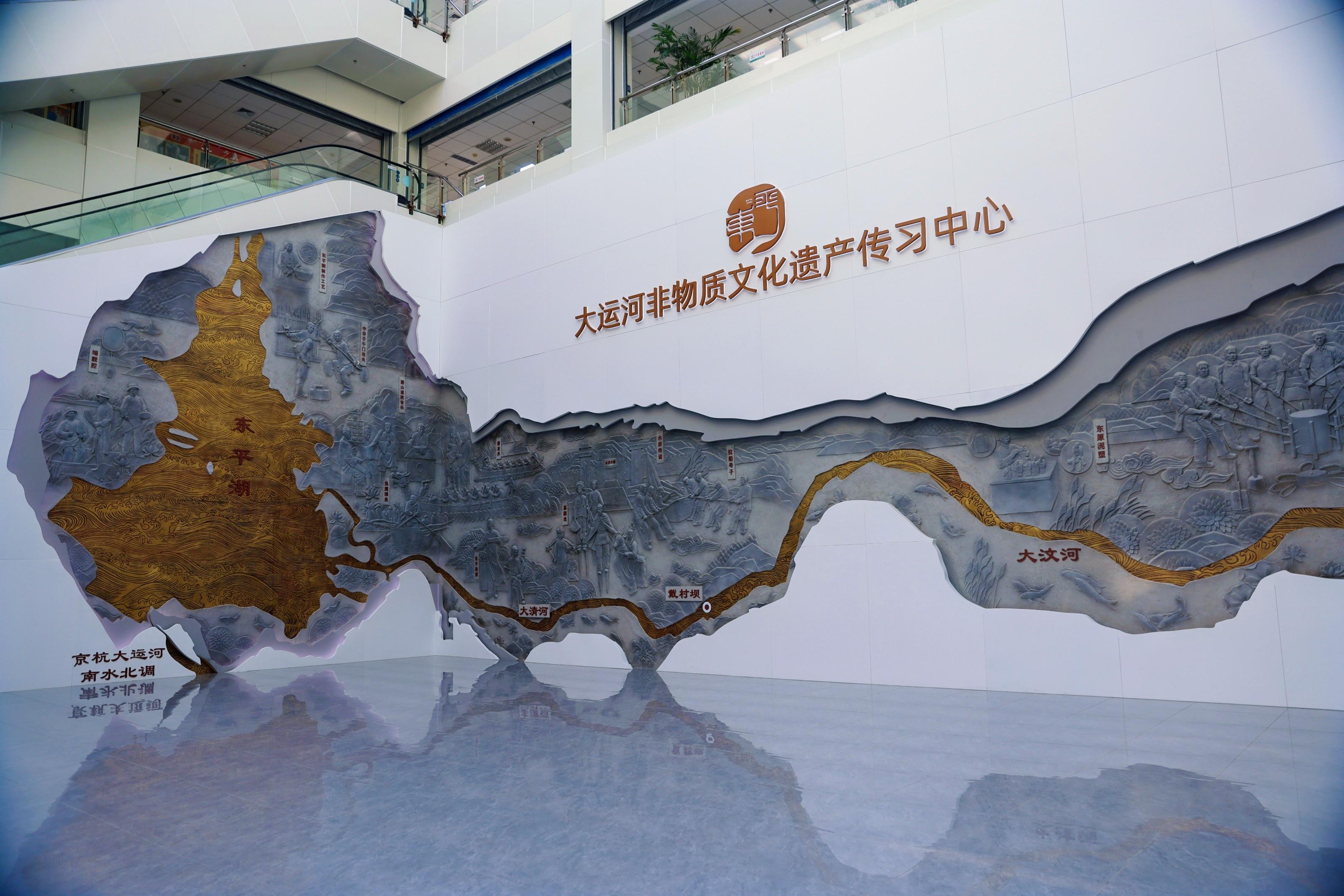

步入东平县大运河非物质文化遗产传习中心,文化气息扑面而来。大厅内的大型浮雕墙以东平水文化为主线,东平非遗为亮点,通过艺术化的形式展现了东平的水脉及文脉。浮雕凹进去的部分是抽象化的东平地图,金色部分为玻璃仿铜制作,寓意着东平的水像黄金一样珍贵。灰色部分采用仿汉画像石形式,展示了端鼓腔、腊山道教音乐等东平国家级、省市级非遗。水脉文脉穿插交融,寓意着东平非物质文化遗产源远流长。

作为全国首个融合大运河文化与非遗传习功能的综合性场馆,其功能涵盖展览展示、技艺传习、文创开发与研学培训四大板块。在传承体系构建上,东平县大运河非遗传习中心依托深厚的大运河文化底蕴,打造多元化传承阵地。

在手工技艺传习室中,非遗代表性传承人带领网络名人体验剪纸、拓印等非遗技艺,让传统文化基因在指尖传承,在曲艺传习室中,渔鼓艺人敲响大运河岸边的古老节拍。

此外,大运河非物质文化遗产传习中心还设置了非遗文创产品展销区,陈列着50余种融入大运河元素的文创产品,火笔烙画勾勒运河风光,草编制品复刻古船造型……非遗代表性传承人在此讲述大运河故事、展示非遗技艺,让大运河文化乘着数字浪潮走向全国。

体味烟火匠心共品舌尖上的非遗

一张煎饼何以成为山东省非物质文化遗产,又是如何巧妙地将五常大米等纯五谷杂粮转化为薄如纸、软如布、入口即化的美味?在泰安东平的九品贡煎饼,找到了答案。

在九品贡(山东)食品有限公司的煎饼标准净化生产车间里,工人们正在有条不紊地进行着煎饼的流水线作业。相关负责人介绍:“我们的煎饼从前端的发酵,一直到后端的包装,得需要16道工序、9大工艺、72个小时,将近3天的时间,才能做出这一张煎饼。”

据悉,区别于传统煎饼,九品贡煎饼发酵创新采用低温冷藏变频发酵,需要18个小时才能发酵完成。此外,为保证口感一致,还会根据天气的冷、暖、风、以及湿度进行调整,从选料、配比、研磨,每一个环节都做到极致。

“研磨、蒸煮、发酵,这只是摊制前的准备工作。而等煎饼摊好后,也仅仅是完成了一半的工作。为了使煎饼的口感更加松软,九品贡又增加了一道独特的醒制熟化工艺。”相关负责人表示。

据了解,九品贡煎饼放在醒房里,需要15个小时以上的时间。醒发的目的则是让其水分均匀,香气也均匀。到第三天才拿出来进行叠制。而在装袋之前还有一个氮气锁鲜的过程,包装好之后的煎饼可以在常温下能保存6个月的时间。

第一天研磨、发酵,第二天摊制、醒发,第三天才能叠制、包装。在经历漫长的72小时后,五谷杂粮最终才能变成了一张薄、软、松、甜、香的煎饼。

当城市快餐的烟火逐渐弥漫,九品贡煎饼却以“守正创新”的姿态,重新定义了传统主食的“文化内核”。从春秋战国时期“五谷为粮、鏊煎为食”的饮食智慧萌芽,到如今成为山东“好品”、承载东平饮食文化的手造代表,每一张煎饼,都为“山东手造”在饮食领域的传承与发展,写下了生动的注脚。

玩转指尖艺术传统技艺焕发时代光彩

“泰山西,汶河旁,君子邑,佛桃都”。肥城是闻名中外的“佛桃之乡”,迄今已有1700多年的栽培历史,境内10万亩佛桃园,形成了丰富的桃木资源。桃木在中国被视为平安、吉祥、长寿的象征,深受大家喜爱。

在长期的传承和发展过程中,肥城桃木雕刻形成了独特的民俗文化、考究的加工工艺和鲜明的艺术特征。肥城桃木雕刻系手工加工工艺,为作坊式生产方式,技艺为历代匠人口传手授,经凿、雕、刻、打磨而成。早在2006年,肥城桃木雕刻民俗便因其悠久的历史文化和千年的薪火相传被列入山东省非物质文化遗产代表性项目名录。

在肥城范围内,桃木雕刻有着清晰的传承脉络。从第一代传人李祥瑞雕刻桃木小佩饰走乡串户,到第四代传人王慎法创立了“泰山桃木王”,再到第六代传人王来新擦亮“泰山桃木王”文化品牌,历经传承至今不变的是臻于极致,用独特的技艺展示着非遗的魅力,践行着传承和弘扬中华优秀传统文化的使命。

肥城桃木雕刻手工艺人不断求索,守正创新。天然桃木开裂变形、易遭虫蛀,极大的限制了桃木雕刻的发展。为此,泰山桃木王第六代传人王来新在不断的探索实践中,研制出“桃木炖煮除胶法”,成功解决这一难题。同时,泰山桃木王广泛学习浙江、江苏、江西等地的雕刻技法,除胶后的桃木加上巧夺天工的技艺,使得桃木工艺品愈发精美绝伦、栩栩如生。

“以前生产的桃木工艺品都是一道颜色,后来经过不断探索让工艺品有了色彩。”泰山桃木王在传承的基础上不断创新表现题材和造型样式,其中,创新的掐丝珐琅桃木工艺堪称一绝。该工艺借鉴了传统的景泰蓝工艺掐丝技术,并结合桃木质地特点进行改良,以彩砂画代替景泰蓝点蓝工艺,省去了制胚、锤凿、烧制、磨光等环节,研制出适合桃木的掐丝和点蓝工艺。这一创新使得桃木工艺品色彩艳丽、艺术表现力更强、立体感丰富,强度高、不脱砂、不褪色,可长期保存收藏。

经过多年的深耕与拓展,泰山桃木王已构建起庞大而丰富的产品矩阵,涵盖二十八种产品系列、四千余种桃木工艺品。桃木雕刻,已然成了肥城一张闪亮的名片。

千年的文化历史让泰安这片沃土滋养了众多的非物质文化遗产,而今,这些非物质文化遗产既沉淀着历史的厚重,又涌动着时代的活力。一代又一代的传承人们用坚守保留根脉,用创新开拓未来,让这些老手艺不仅活在当下,更能走向更远的明天。

责任编辑:张彬

未经允许不得转载:头条资讯网_今日热点_娱乐才是你关心的时事 » 多元破圈 泰安非遗古韵奏新章|海岱文化谱新篇

头条资讯网_今日热点_娱乐才是你关心的时事

头条资讯网_今日热点_娱乐才是你关心的时事