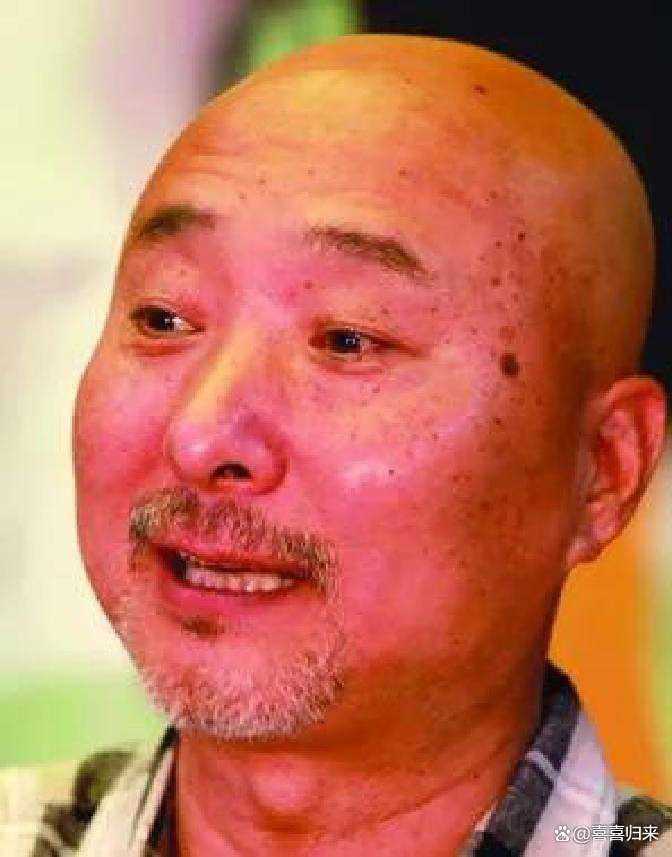

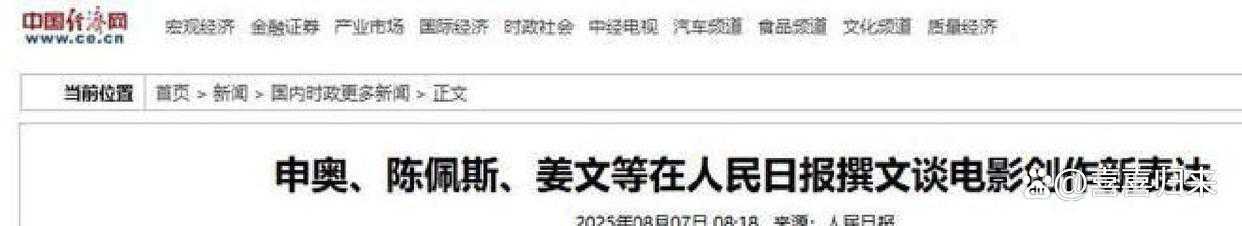

前两天我在新闻里刷到一件大事,差点差点把手里的豆浆喷到键盘上——71岁的陈佩斯老师,居然在《人民日报》发文了!是《“长期主义”就是“戏比天大”》。你没看错,那个“吃面条”吃得让全国人民跟着笑抽搐的男人,那个因为正义和原则一度被“消失”三十多年的喜剧泰斗,他回来了——堂堂正正、理直气壮地回来了。这一爆,微博、朋友圈、短视频全炸了锅。网友们一边感慨“爷青回”,一边热泪盈眶。这么多年过去了,老戏骨竟然比新流量还要热,娱乐圈怕不是要下场大洗牌?可:在流量为王、热搜买爆的时代,陈佩斯这个“老派慢工”还有用武之地吗?而《人民日报》为什么偏偏要“点名表扬”这样一个被行业边缘化的人物?这背后,是对什么症状开出了“药方”?

行,说到这你是不是觉得这事够炸裂?这冰山露头才一角。网友观点一个赛一个激烈,有的热血沸腾:“陈老师就是咱们中国喜剧的底色!几十年不变的坚持,简直比北方的二伏天还要刚!”但也有冷幽默派暗搓搓地开嘲讽:“都什么年代了,还讲什么‘戏比天大’?流量才是一切!”甚至还有更尖的——“他被封杀就说明他跟这个圈子格格不入,人民日报有必要大动干戈吗?”大家吵得不可开交,评论区跟泼辣的东北大妈打麻将似的,分分钟甩出新情绪。有人拍着大腿说“终于有人给我们观众撑腰啦!”结果,饭圈孩子冷笑一声:你们这些‘老古董’终于还是要靠热搜救场。悬念出来了:当“匠人精神”遭遇“薅流量羊毛”的娱乐模式,谁输谁赢?《人民日报》会不会只是例行“捧一个正派形象”走走过场,还是说,真有一盘大棋要下?

一层层扒开这张大饼,核心里脊还是那句“戏比天大”。先说陈佩斯的招牌小品。上世纪八九十年代,春晚上《吃面条》《主角与配角》这些,简直就是全民狂欢的催化剂。窗口没暖气搁板凳看他演出,一家人乐得前仰后合,温度都能凭一肚子笑劲撑起来。小品内容看似灯泡坏了、面条太长、主角配角傻傻分不清楚,实则是人间冷暖、职场生态的大写实。东北人有句话,叫“小品里看社会”,啥叫根植生活,这就是。

结果到了九十年代末,陈佩斯因坚持版权和原则,硬刚央视,官司一打就是多年。胜诉了,代价却惨烈:一场无声的“封杀”,让他那个年代的喜剧几乎绝迹。可老陈不是吵闹派,他选择了“消失”——一边沉淀艺术,一边死磕舞台剧。时光荏苒,娱乐圈变天。啥“流量为王”“一夜成名”,全靠几个热搜、几条八卦蹿红。抠图、替身、AI合成乱成一锅粥,某些演员躺着都能拿上百万。影视剧制片方比观众还捉急,各种“爽文”“奶狗”“霸道总裁”,流水线一样刷屏。数据造假成了公开的“行规”,资本乐见其成,真“韭菜经济”。

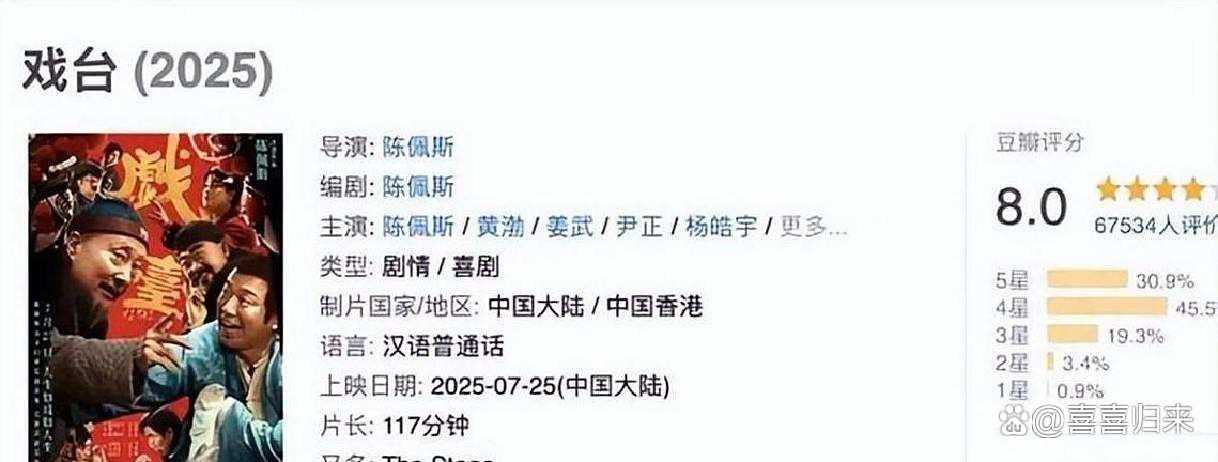

但陈佩斯顶住了,电影《戏台》磨了十三年,扛过五次撤资,这部讲述传统戏曲与当代人生的电影,硬是凭口碑把豆瓣刷到8.1分,还预期票房破5亿。有观众说:“老陈的《戏台》,就是给我这种老菜皮留的念想!”年轻人则被剧情和表演圈粉。他在人民日报发文直怼:“永远把观众当明白人,别糊弄!”娱乐圈,“糊弄观众”怕不是行业潜规则了?这,直接戳到了痛脚。

好家伙,这边夸了半天长期主义、坚守初心,那边娱乐圈照样乱象一锅端。你以为“人民日报点名”、陈佩斯发声,娱乐圈就能药到病除?想啥美事呢!热搜照样被资本收割,抠图演员依旧忙着颠倒黑白。吃瓜群众一边在节目里高呼“内娱药丸”,一边打开下一条烂剧。“戏比天大”的理念一纸风行,却敌不过“点击量即真理”的无脑冲刺。正方粉丝在小品评论区激情刷屏,“匠人精神”四个大字打出整排弹幕。反方怼的更猛:“你说现在娱乐圈不行,那为啥票房数据还那么高?观众乐意买单不就行了吗?”这话听着,有点道理,但细细一想就知道:票房高≠艺术值钱,跟东北大集里萝卜畅销并不代表兔头没人爱吃。老百姓的选择只是没得选。

这些“爆剧”花一周就能炒作出国民度,然后三个月后就没人记得。陈佩斯让人忘不了,是几十年口口相传沉淀的“真味”。可正因为这样,“消失”三十年后回归才让人惊艳。,娱乐圈看似归于平静,实际上资本厮杀、流量交易、劣币驱逐良币……全是一地鸡毛。“陈佩斯现象”能成为风向标吗?真香定律,还是孤独坚守?

本以为会这样“岁月静好”下去,没想到这次人民日报突然点名表扬陈佩斯,硬是拉开了一场巨型大反转。有多少人还以为传统小品、慢工细作已经成了“博物馆文物”,没想到人家陈老师靠“慢”逆转了快餐文化的风口!豆瓣评分8.1,票房预期5亿,远胜一众流量爽剧。人民日报给他高调发声,说白了就是向整个娱乐圈喊话:“谁说现在只有流量当道?真艺术真能打!”这动静一出,娱乐圈骤然尴尬。

一大波“流量艺人”开始自我审视:以前觉得混日子、拍烂片、多几个热搜就有饭吃,万一以后观众越来越买账“长期主义”咋整?一些老戏骨看着陈老师上头条,坦率承认:“能坚持三十年坐冷板凳,多少人做得到?”可偏偏有些“新流量”依旧不服:“慢工怎么成得了气候?不蹭热点靠啥活下去?”嘴上不屑,心底慌得一匹。媒体、专家、资深观众组团拍手:“这才是艺人典范哪!”这一锤子真正敲在了娱乐圈的衣柜上,“假名牌”们都要重新打标签了。

琢磨着,这一波不只是表扬陈佩斯,更像是整治“文化大棚”里的劣质苗。人民日报背书,“长期主义”成了最硬的通关密码,那些靠炒作活下去的明星,怕是要捂住丹田好好反省。因为观众不傻。互联网“记忆力差”,但对真诚和用心,始终没得将就。当年陈佩斯用吃面条让全国都笑,如今用笔杆儿让一群炒流量的人哭笑不得,这才是大翻盘!

但理想归理想,现实骨感得让人牙咬嘎吱嘎吱响。一阵“长期主义”的热风吹过,娱乐圈旧病却咳得更猛。表面上大家都喊“要坚持艺术初心”,私底下制片还在催剧本,资本还在算流量每一分值多少钱。新难题接踵而至:慢工出细活,投资人扛不住,观众追了两集嫌慢拍桌退订;“老戏骨”磨戏要时间,“鲜肉”就要立刻变现;舆论刚为匠人精神鼓了掌,隔壁热搜马上又炸,一部换头替身戏莫名爆火。

更悲催的是,一堆流量新星为了顺应风向,打一枪换一枪,今天模仿陈老师说“观众不是傻子”,明天照样在烂片里尬演。口号贴边,行动搭不上,网友调侃:说一套是央视,做一套是名利场。有演员甚至声称:“我也要坚持初心!”转身签下一部披着正能量皮的流水线快剧。圈内分歧加深,有老人坚信“时间能筛选艺术”,有新人反怼“资本才是筛子”。陈佩斯用一部《戏台》点亮照妖镜,照出多少虚伪和自大,短暂的平静下,谁也不敢保证下一个爆款还是靠实力,而不是金主砸钱。

市场依然盛产“被割的韭菜”,大众嘴里哼着“长期主义”,手里手机一滑还是追着爽剧。笑过陈佩斯的小品,也入了烂片的坑。失望、难过、调侃……一地鸡毛后,有多少人真能做自己呢?长期主义贵在坚守,比的是耐心,也是对自我和观众的尊重。娱乐圈能不能集体转型,很难全靠人民日报吆喝两嗓子,最终还得靠每一个“陈佩斯”站出来,拼脸、拼戏、拼岁月。

咱就说句大实话吧,看今天这局面,“长期主义”、“匠人精神”,说出来多像大人管教熊孩子的口气?陈佩斯老师您真是德艺双馨,可要我说,这娱乐圈能学几分?现在流量一夜能造神,人家压根不信慢工细活这一套。咱观众被粗制滥造割得一茬一茬,还不是忍着腥风血雨继续刷?人民日报点个名、陈老师写篇文章,就能让资本收手、鲜肉自省,未免太理想。都说观众是明白人,可你看网上骂爆烂片、转头还照样买票。不说假话,咱服了老陈的韧劲,但真心担心这波“长期主义”会不会烫到娱乐圈的脚,却凉了广大观众的心。贪快的流量和慢火炖汤,总得有个度,到底往哪里落脚?别到头来——“戏比天大”成了口号,“骗比天大”却成了行业规矩。

大家怎么觉得:是娱乐圈应该都像陈佩斯那样死磕“戏比天大”,还是照旧炒流量、投机取巧,观众刷什么他们演什么,反正“韭菜”总有下一茬,热搜割不完?“匠人精神”能不能撑起中国娱乐的明天?你是坚持看真戏,还是享受快消品?留言区放开聊,别憋着——你觉得,这一波“长期主义”的号角,真能让圈里圈外的人醒醒吗?

未经允许不得转载:头条资讯网_今日热点_娱乐才是你关心的时事 » 陈佩斯回归,人民日报点名后娱乐圈会变天吗

头条资讯网_今日热点_娱乐才是你关心的时事

头条资讯网_今日热点_娱乐才是你关心的时事